佐藤来夢は、古来より人間存在への深い探求という根源的な共通点を持つ芸術と医学の境界領域において、科学的精緻さと詩的直観を融合させる特異な視点を持つアーティストである。デカルト以降、科学的知見の深化とともにその歩みを異にしてきた両領域を再び架橋するかのような彼女の実践は、『身体』という普遍的な主題を通して、新たな人間理解の可能性を示唆する。

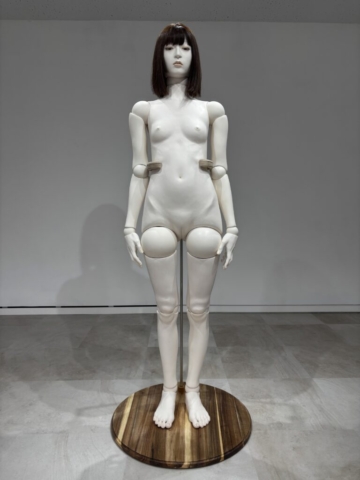

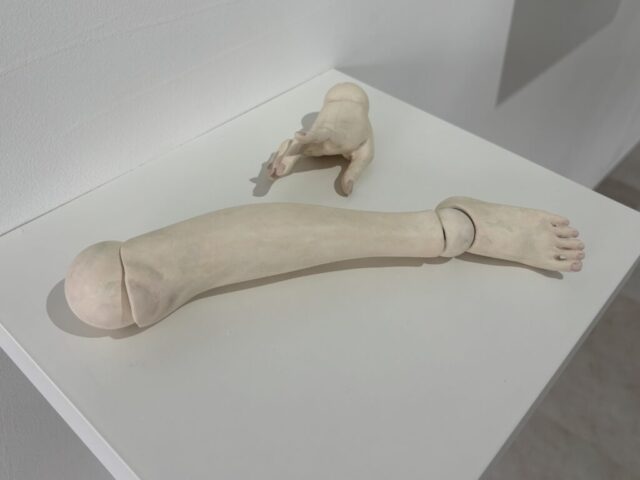

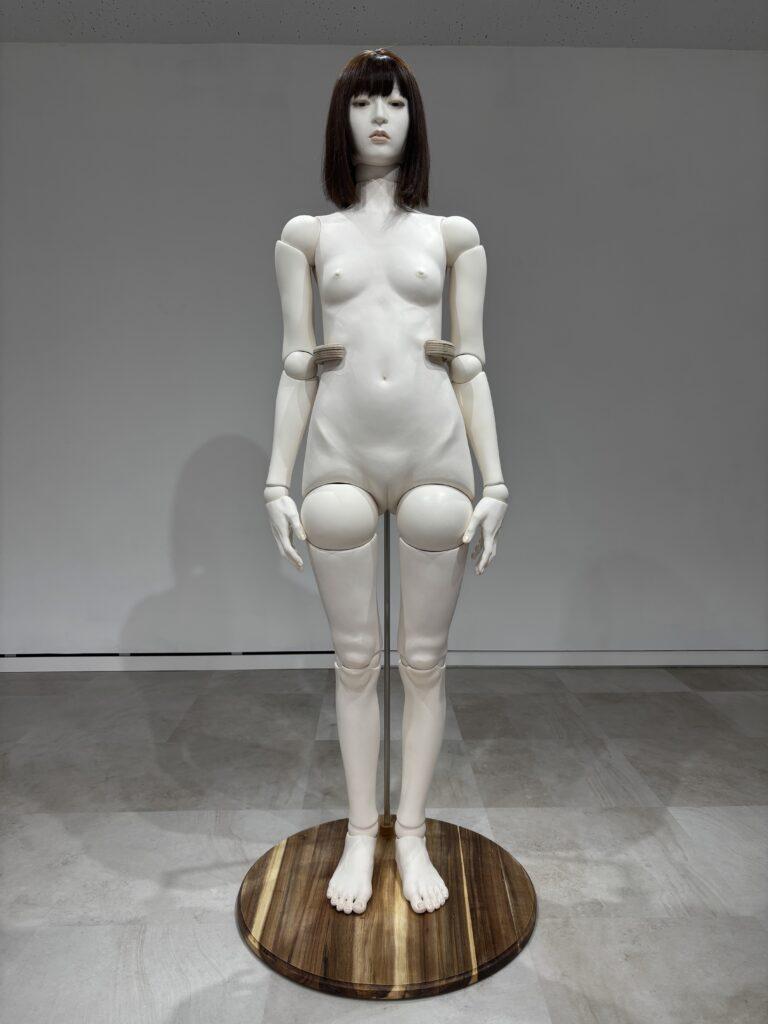

彼女の作品の一つである《在り処》においては、正確な人体表現でありながら、球体関節人形の構造に由来する肩、肘、股関節、膝などに配置された球体に目がいく。球体関節人形の制作の前提として存在するこれらの球体は、単なる構造上の要素に留まらず「生きた身体」の表層下に潜む構造、そして多層的な「脆さ」を静かに、しかし深く露呈させる契機となる。それは、古代ギリシャ・ローマの理想化された人体表現や、ルネサンス期における解剖学的探求といった、芸術における身体表現の歴史的潮流を踏まえつつ、近代以降、特に二度の世界大戦を経て意識されるようになった人間の脆弱性、儚さへの応答とも解釈できるだろう。

ここで示される「脆さ」は、二つの意味合いを内包する。一つは、骨格、筋肉、血管といった繊細な組織によって構成され、外部からの衝撃や内部の不調に容易に損傷しうる物理的な脆さである。《在り処》において、球体関節人形の構造に由来する関節部の球体は、本来は内部に隠されているはずの身体の構造を露わにし、その可動性、そして同時に、連結部としての機械的な脆弱性を示唆する。そしてもう一つは、人間存在そのものが持つ不確かさ、有限性、精神的な傷つきやすさといった存在論的な脆さである。肉体という物質的な基盤を持つ「私」という主観は、常に他者や社会との関係性の中で揺らぎ、時にはその均衡を失いかける。《在り処》の、生々しいまでの人体表現と、球体関節人形の機械的な構造が示す異質な組み合わせは、物質としての身体のリアリティと、「私」という主観の間に横たわる深い亀裂を、より鮮やかに描き出していると言えるだろう。

佐藤来夢の探求は、還元主義な観点が大勢である知の枠組みに対する批評的な応答でもある。人体を分解可能な部品の集合体として捉える科学の視線に対し、彼女は極めて精密な造形を通して、その構成の奥に潜む不可視の感情、記憶、魂の存在を改めて問い直す。《在り処》における球体関節人形の構造は、あたかも身体を構成する要素が外在化されたかのようであり、それは科学的な分析が捉えきれない、より深遠な人間存在の核心を示唆しているのかもしれない。「身体とは何か」という根源的な問いを、科学と芸術、感覚と構造の境界を越えて私たちに投げかける。それは、歴史の中で繰り返されてきた問いでありながら、現代社会における新たな意味合いを帯びていると言えるだろう。

佐藤来夢の実践は、美術、医学、哲学といった多様な領域を横断するトランスディシプリナリーな試みであり、身体という普遍的なモチーフを通じて、人間存在の複層性と不可解さに新たなかたちを与えている。彼女の手によって生み出される球体関節人形は、単なる彫刻でもなく、単なる人形でもない。《在り処》に代表されるように、その球体関節人形という構造そのものが、歴史の中で様々な意味合いを付与されてきた「身体」という概念を再考させ、観る者の身体感覚と記憶を深く呼び起こす共鳴する「他者」として、私たちの前に静かに、しかし強烈な存在感をもって立ち現れるのである。

Raimu Sato: Exploring the Complexity of Embodiment

Raimu Sato is an artist with a unique perspective that merges scientific precision and poetic intuition in her exploration of the fundamental theme of “body.” Her journey of inquiry began with the meticulous self-taught acquisition of ball-jointed doll crafting techniques, continued through her specialization in human sculpture at Tokyo Zokei University, and was further deepened by interdisciplinary research in medical school anatomy laboratories. Through these diverse experiences, she has established a distinctive viewpoint that bridges seemingly contradictory domains of anatomical insight and artistic imagination.

In her work Arika, she presents a precise human representation that draws attention to spheres positioned at key anatomical points—shoulders, elbows, hip, and knee—originating from ball-jointed doll construction. These spheres, which exist as a premise of doll-making, transcend mere structural elements to become a quiet yet profound revelation of the structures and multilayered “fragility” lurking beneath the surface of a “living body.” The work can be interpreted as a response to the historical artistic representations of the human form—from idealized Greco-Roman body depictions to Renaissance anatomical explorations—while also addressing the human vulnerability and transience increasingly recognized in the modern era, especially in the aftermath of two world wars.

The “fragility” presented here encompasses two interconnected meanings. One is the physical fragility composed of delicate tissues—skeletal, muscular, and vascular—that can be easily damaged by external impacts or internal disturbances. In Arika, the spheres of joints derived from ball-jointed doll structure expose the body’s structure that would normally remain hidden, suggesting its mobility and simultaneously implying the mechanical vulnerability of its connective points. The other is an ontological fragility inherent in human existence—the uncertainties, limitations, and psychological susceptibility of being. The subjective “I” with its material bodily foundation continuously wavers within relationships with others and society, sometimes losing its equilibrium. The vivid human representation and the heterogeneous combination revealed by the mechanical structure of ball-jointed dolls more vividly depicts the deep fissure between the body’s reality as matter and the subjective “I.”

Sato’s exploration is also a critical response to the predominantly reductionist frameworks of knowledge. Against the scientific gaze that perceives the human body as a collection of decomposable parts, she re-examines the existence of invisible emotions, memories, and soul through extremely precise sculptural techniques. The structure of ball-jointed dolls in Arika appears as if the elements constituting the body have been externalized, potentially suggesting the core of human existence that scientific analysis cannot fully capture. It poses the fundamental question, “What is the body?” by transcending the boundaries between science and art, sensation and structure. This is a question that has been repeated throughout history, now imbued with new significance in contemporary society.

Raimu Sato’s practice is a transdisciplinary endeavor spanning art, medicine, and philosophy. Through the universal motif of the body, she provides new form to the multilayered complexity and inscrutability of human existence. The ball-jointed dolls she creates are neither mere sculptures nor simple dolls. As exemplified in Arika, the very structure of these ball-jointed dolls prompts a reconsideration of the “body” concept—which has been assigned various meanings throughout history. They emerge before us with a quiet yet intensely present existence, resonating as an “other” that deeply evokes the viewer’s bodily sensation and memory.

EXHIBITIONS

経歴

佐藤来夢 / Sato Raimu

2016年から独学で人形制作を開始。2023年より現在まで 順天堂大学 医学部 解剖学研究室 特別研究生および美術解剖学の教育と普及に関わる集団Anatomy tutorialsに参画。

- 2023

- 東京造形大学 彫刻専攻 卒業

東京造形大学 大学院 美術研究領域 入学 - 2025

- 東京造形大学 大学院 美術研究領域 修了

個展

- 2025

- “still life with innocence“, aaploit, 東京

グループ展

- 2024

- “ANATOMICAL ROOM”, ギャラリー・ルヴァン, 東京

“「間〜あわい〜」創作人形3人展”, キチジョウジギャラリー, 東京 - 2023

- “in view”, ギャラリーいちょうの木, 東京

“ハイカラ〜モダンボーイ&モダンガール展”, 藤野美術館, 兵庫

“生まれては消えるもの”, gallery hydrangea, 東京 - 2022

- “金魚たちの見る夢は2022”, コルメキッサ, 神奈川

“空想癖”, コルメキッサ, 神奈川 - 2021

- “for you,…&for me”, コルメキッサ, 神奈川

“金魚たちの見る夢は”, コルメキッサ, 神奈川

“自分の部屋に聖域を〜My sanctuary〜”, コルメキッサ, 神奈川 - 2020

- “夢見る少女たち”, ミ・アモーレgallery, 東京

受賞歴

- 2025

- Tokyo No.1 Doll 優勝